Ein Giftzwerg mit Pelz

In den letzten Jahren hat sich der Eichenprozessionsspinner zunehmend in unseren Breiten eingenistet. Seine Anwesenheit birgt jedoch Probleme. Mehr →

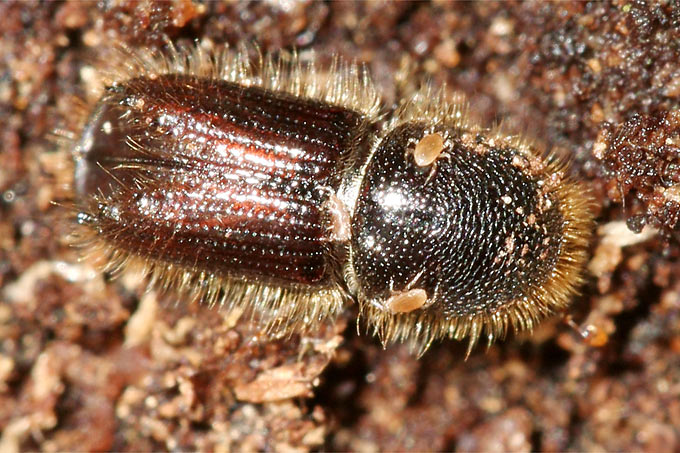

Borkenkäfer mit Milben - Foto: Helge May

Auf den ersten Blick ist der Fichtenborkenkäfer (Ips typographus) alles andere als bedrohlich. Mit seinem walzenförmigen Leib, seiber dunkelbraune Farbe und den vereinzelten Haaren wirkt der ungefähr 5 Millimeter große Käfer eher unscheinbar. Dennoch wird er heutzutage vor allem mit enormen Schäden an deutschen Fichtenbeständen verbunden. Dabei ist der Käfer ein natürlicher Bewohner von Fichtenwäldern und normalerweise für die Auslese von alten und kranken Bäume verantwortlich. Wie also lässt sich der massenhafte Befall der letzten Jahre erklären?

Wandel mit Folgen

Ursprünglich war die Fichte vor allen in rauen Höhenlagen beheimatet, wo nur wenige Arten gedeihen konnten. Auch der wärmeliebende Borkenkäfer wurde durch die klimatischen Bedingungen eingeschränkt, weshalb großflächiger Befall ausblieb. Durch ihr schnelles Wachstum und gute Holzqualität weckte die Fichte im Laufe der Zeit jedoch das Interesse des Menschen und war bald auch außerhalb ihrer natürlichen Verbreitung in wärmeren Gefilden zu finden.

Über die Zeit entstanden dichte Fichtenforste, die vielerorts standorttypische Laub- und Mischwälder verdrängten. Diese bis heute bestehenden Bestände sind jedoch weniger widerstandsfähig gegen Stürme und Trockenstress. Besonders im Zuge der Klimaerwärmung kommt es daher oft zur Schwächung ganzer Waldgebiete, wie dem Sturm „Kyrill“ 2007 oder den trockenen Sommern 2018 und 2022.

Findet der Borkenkäfer einen derart geschwächten Fichtenbestand, haben die Bäume kaum eine Chance. Binnen kürzester Zeit breitet sich der Schädling aus und richtet enormen Schaden an. Die warmen Temperaturen der letzten Jahre sind dabei Öl im Feuer, denn der wärmeliebende Borkenkäfer gehört, wie auch der Eichenprozessionsspinner, zu den Klimagewinnern. Einmal betroffene Forste können in kürzester Zeit zusammenbrechen. Den Fichtenbestände der unteren Gebirgslagen droht daher eine schwere Zukunft.

Nationalpark in Nöten?

Auch der Nationalpark Harz ist mit dem leidlichen Thema Borkenkäfer vertraut. Infolge von Forstwirtschaft, Bergbau und den damit verbundenen Eingriffe in die Naturlandschaft kam es in früheren Jahrhunderten zu einer großflächigen Ausbreitung der Fichte. Diese Bestände bieten jedoch ideale Bedingungen für den opportunistischen Fichtenborkenkäfer und sind auch ohne Feuer und Sturm nicht dauerhaft überlebensfähig.

Um dem entgegenzuwirken, sind verschiedene waldbauliche Maßnahmen notwendig. Einerseits ist es wichtig befallene Bäume möglichst schnell zu beseitigen und möglichst Grenzstreifen zu befallenen Arealen einzurichten. Andererseits muss die Transformation des Waldes unterstützt werden, denn artenreiche Mischwälder besitzen eine höhere Widerstandskraft gegen Schädlinge, Stürme und die Folgen des Klimawandels. Deshalb ist es wichtig bestehende Bestände zu erhalten und die Artenvielfalt. Ein derart gestärkter Wald kann nicht nur die existierenden Probleme bewältigen, sondern ist ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen Klimakrise und Artenschwund.

In den letzten Jahren hat sich der Eichenprozessionsspinner zunehmend in unseren Breiten eingenistet. Seine Anwesenheit birgt jedoch Probleme. Mehr →

Die aktuelle Situationsanalyse des Landes Sachsen-Anhalt zeichnet ein bedrohliches Bild für unsere heimischen Wälder. Mehr →

Die Klimakrise ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Dem Ökosystem Wald kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Mehr →